犬や猫の耳掃除は、耳の健康を保つためにとても大切なお手入れのひとつです。特に、垂れ耳の犬や、耳の中に毛が多い猫など、耳の中が蒸れやすく汚れがたまりやすい場合は、定期的なケアが必要になることもあります。ただし、自己流でお手入れをしてしまうと、外耳炎などのトラブルを引き起こすおそれもあります。予防のつもりが、かえって症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、飼い主様ご自身でできる正しい耳掃除の方法と、動物病院で行う耳のケアについて解説します。

■目次

1.なぜ定期的な耳のケアが必要なの?

2.ご家庭でできる、耳の健康チェックポイント

3.正しい耳掃除の方法と注意点

4.動物病院での専門的なケア

5.まとめ

犬や猫にとって耳は、音を感じ取り、周囲の情報をキャッチする大切な感覚器官です。

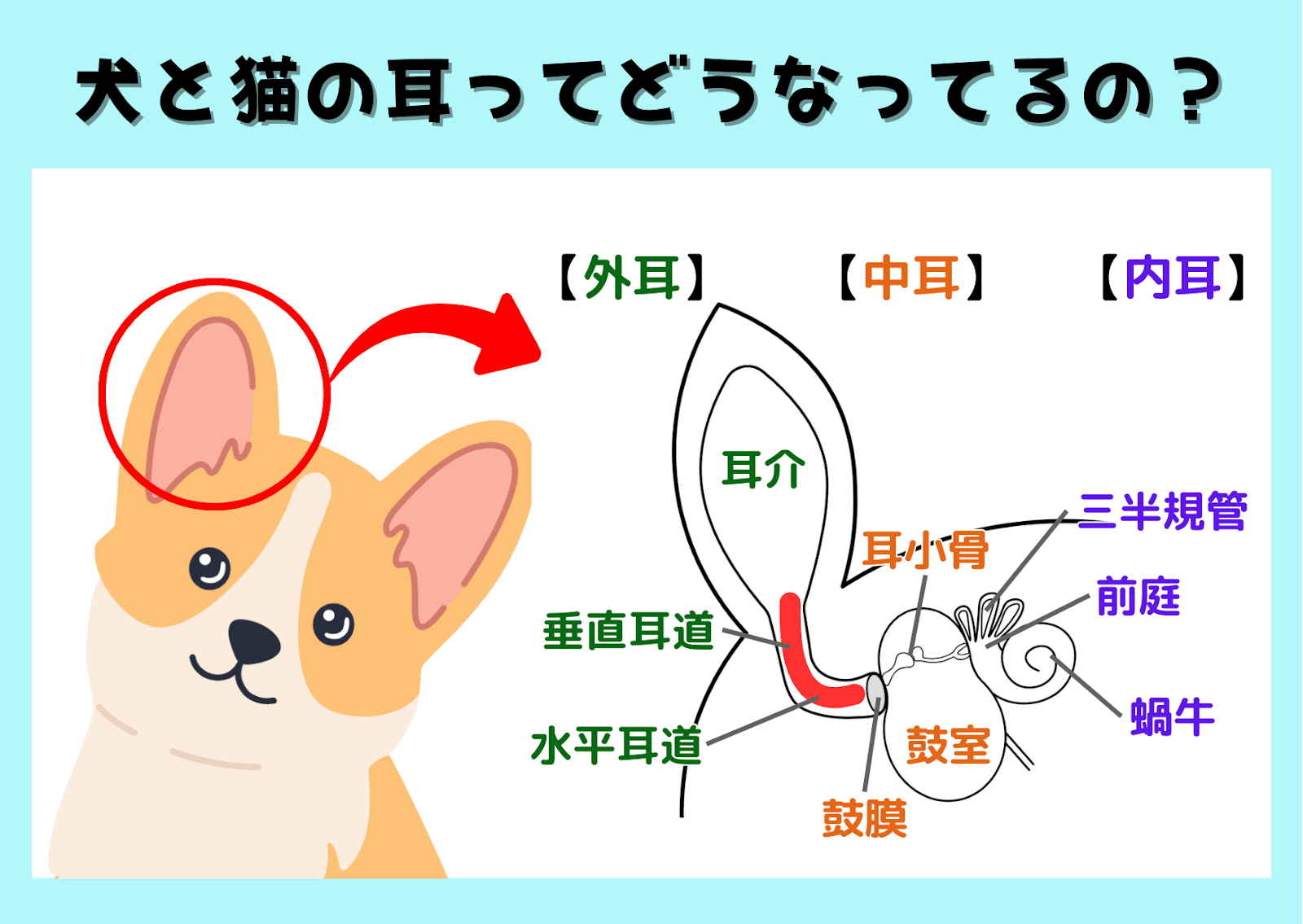

音はまず、耳介(じかい)いわゆる「耳」で集められ、耳の穴を通って鼓膜に届きます。鼓膜が受け取った音の振動は中耳、さらに内耳へと伝わり、最終的には神経を通じて脳に送られ、情報として処理されることで「音」として認識されます。

耳の構造は、鼓膜より外側の部分が「耳介」と「外耳」、内側が「中耳」と「内耳」に分かれており、耳の穴にあたる通り道は「外耳道(がいじどう)」と呼ばれます。

外耳道の構造にも特徴があります。

人間の外耳道は、耳の穴から鼓膜までまっすぐ横に伸びていますが、犬や猫の場合は入り口から下に向かって縦に伸びたあと、内側にカーブして横方向へ曲がる「L字型」の形をしています。

このL字型の構造により、耳垢やほこり、異物が外耳道の中に溜まりやすくなってしまいます。放置すると耳の中の皮膚環境が悪化し、細菌やカビが繁殖しやすくなり、外耳炎の原因となることがあります。

さらに、耳は外の環境とつながっているため、耳ダニなどの寄生虫が入り込んでしまうリスクもあります。

このような理由からも、耳の中を清潔に保つことは、外耳炎などのトラブルを防ぐうえでとても大切です。

▼外耳炎についてはこちら

特に、以下のような特徴を持つ犬や猫は外耳炎になりやすいため、より丁寧なケアと定期的なチェックが必要です。

・垂れ耳の犬や猫

・外耳道に耳毛が多く生えている犬や猫

・アレルギー体質の犬や猫

愛犬・愛猫の耳の状態は、日ごろのちょっとした観察で気づけることも多くあります。以下のような様子が見られないか、ぜひチェックしてみてください。

・耳から嫌なにおいがしていないか

・においがある場合、すっぱいようなにおい、腐ったようなにおいではないか

・耳垢がたまっていないか

・耳垢の色が黄色や黒など、いつもと違っていないか

・耳をしきりに痒がって、後ろ足で掻いたり、家具などに擦りつけたりしていないか

・耳の付け根が熱をもっていないか

・耳に触ろうとすると嫌がる様子はないか

・頭をしきりに振っていないか

これらのサインが見られる場合は、外耳炎などのトラブルが起きている可能性があります。早めに動物病院で診察を受けることをおすすめします。

▼耳の臭いが気になる病気はこちら

ご家庭で愛犬・愛猫の耳掃除をする際は、まず以下のものを準備しましょう。

<用意するもの>

・犬や猫専用の耳洗浄液

・脱脂綿やティッシュ(できるだけやわらかい素材のもの)

※耳洗浄液は、必ず犬や猫専用の製品を使ってください。当院でも取り扱っておりますので、ご希望の方はスタッフまでお気軽にお声がけください。

<おうちでの耳掃除の方法>

1.耳の外側をやさしく拭き取る

耳洗浄液を脱脂綿やティッシュに含ませ、耳の内側(見える範囲)をやさしく拭いてあげましょう。ゴシゴシと強く擦ると、耳の皮膚を傷つけてしまうことがあるので注意してください。

2.洗浄液で汚れを浮かせて取り除く

耳の奥に汚れがたまっている場合は、耳の中に洗浄液を数滴入れたうえで、耳の付け根をやさしくマッサージします。

その後、犬や猫が頭を振ることで汚れが外に出てくるので、それをティッシュなどでそっと拭き取ってあげましょう。

※耳に洗浄液を入れるのを強く嫌がる場合は無理に行わず、動物病院にご相談ください。

どうしても綿棒を使いたい場合は、見える範囲のみにとどめましょう。綿棒の先を耳洗浄液で湿らせ、そっと優しく汚れを取ってあげます。

耳の奥まで綿棒を入れてしまうと、耳の中を傷つけてしまい、かえって外耳炎を引き起こすおそれがあります。

<こんな耳垢には注意!>

耳垢が黒っぽい場合は、カビや耳ダニなどの感染症が疑われます。

特に耳ダニは、ほかの動物にもうつってしまうため、同居している犬や猫がいる場合は早めの対応が必要です。すぐに動物病院へお連れください。

また、先ほどご紹介した外耳炎のサイン(耳を痒がる、嫌なにおいがする、耳に触られるのを嫌がるなど)が見られる場合も、できるだけ早く診察を受けましょう。

動物病院では、耳鏡(じきょう)という専用の器具を使って、耳の奥までしっかりと観察したうえで耳掃除を行います。見た目では分かりづらい耳の奥の異常や、外耳炎の初期症状なども確認することがきます。

また、感染による外耳炎が疑われる場合は、耳垢を採取して検査を行い、細菌や真菌(カビ)、耳ダニなど、何が原因かを特定したうえで、適切な治療を行います。

このように、動物病院での耳のケアには、ご家庭では気づきにくい初期の異常を早期に発見できるという大きなメリットがあります。

症状が軽いうちに治療を始めることができれば、治療にかかる期間も短くなり、使うお薬の量も少なくて済む場合がほとんどです。

特に、耳のトラブルを起こしやすい犬や猫と暮らしている飼い主様は、定期的に動物病院で耳のチェックを受けることをおすすめします。

▼難治性外耳炎についてはこちら

耳の中に汚れがたまった状態が続くと、外耳炎を起こしやすくなります。

外耳炎は鼓膜の外側に起こる炎症ですが、放置すると中耳や内耳にまで炎症が広がってしまい、治療が長引くこともあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、日ごろから耳の状態をチェックし、ご家庭でのケアと動物病院での定期的な診察を上手に組み合わせることが大切です。

なお、ご家庭で耳掃除を行う際には、事前に獣医師にご相談いただければ、それぞれの犬や猫の状態に合った具体的な方法や注意点をお伝えすることができます。

不安なことや分からないことがあれば、どうぞお気軽にお声がけください。

光が丘動物病院グループ

東京都練馬区に本院を置き、東京都内、埼玉県で4つの動物病院を運営しています

お問い合わせはこちら

■分院名をクリックすると各院のページに遷移します

練馬本院(東京都練馬区)

川口グリーンクリニック(埼玉県川口市)

とくまるクリニック(東京都板橋区)

月島クリニック(東京都中央区)